電力システムインテグレーション

掲載日:2025年9月22日

船内電力システムの全体最適化

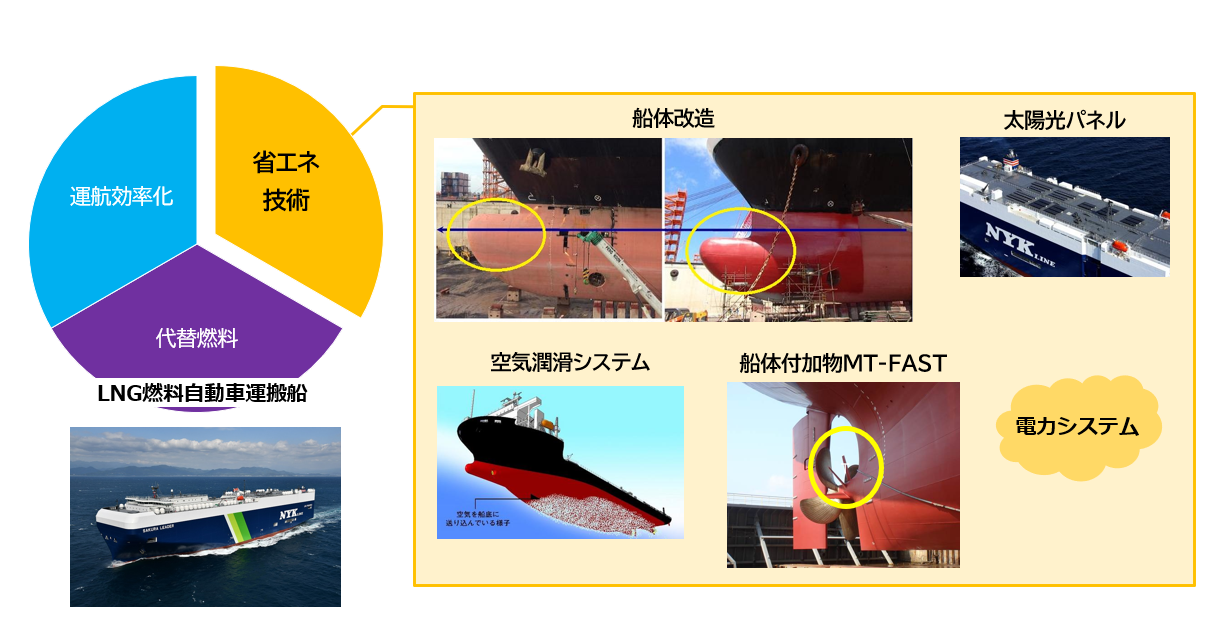

外航船舶における温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下、GHG)の排出量を削減するためには、主に以下3つのアプローチが挙げられます(図1)。

- ソフト面での運航効率化

- GHG排出量が少ない代替燃料への移行

- 省エネ技術の導入(船体改造による抵抗減少や推進効率向上、排熱回収技術、再生可能エネルギーの利用等)

図1)GHG排出を削減する取り組み例

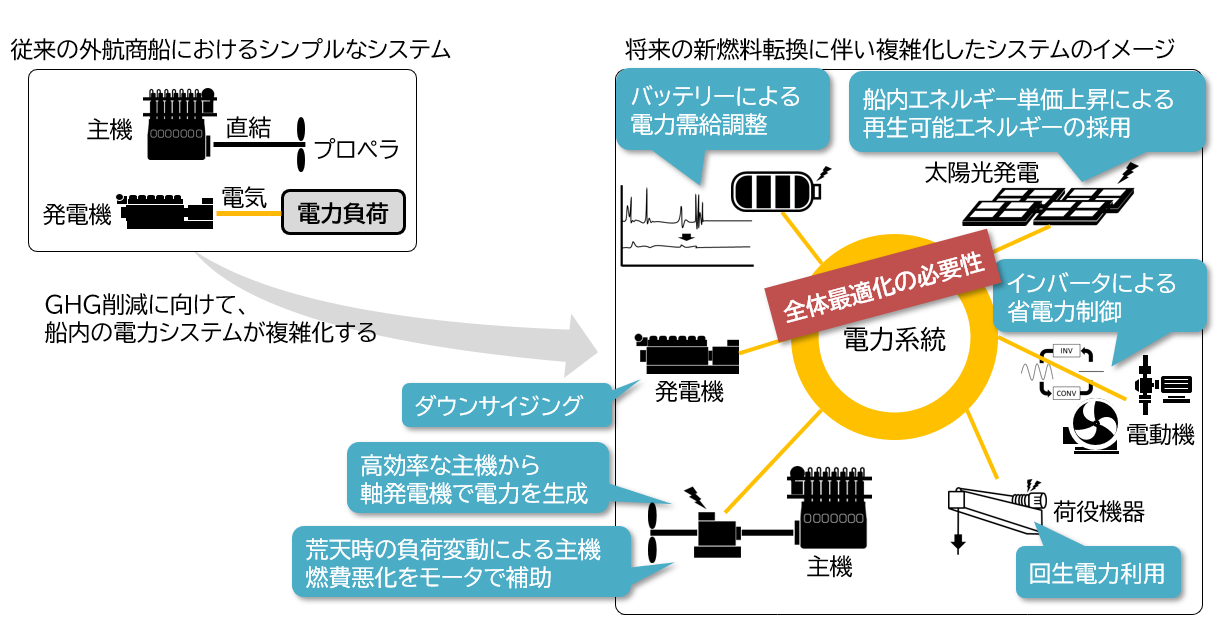

ここでは、「3. 省エネ技術の導入」の中でも、電力にフォーカスした研究開発について説明します。GHG排出量削減のため、電力需給を調整するバッテリーや軸発電機など、様々な要素技術の開発・搭載が進められています。これらの省エネ機器や機能が搭載されることで船内電力システムはより複雑化し、それに伴い各電力機器の最適な運用方法はより高度なものが求められます。これに対応するためには各電力機器単体での最適化制御ではなく、電力機器の組み合わせや相互作用を考慮した船全体での最適化を行うような統合制御システムが必要となります(図2)。

図2)船内電力システムの複雑化

Energy Management System(以下、EMS)

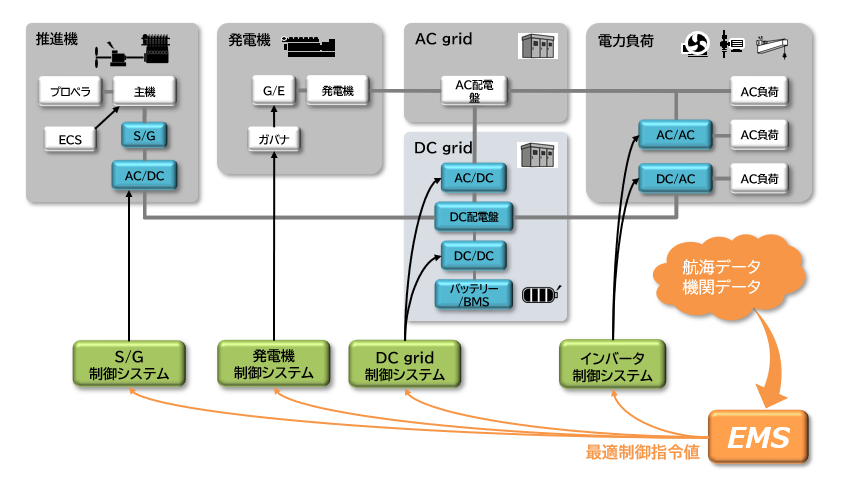

EMSとは、航海データや機関・各種機器データなどの船内のIoTデータを活用し、GHG排出量を最小化する最適制御値を演算し、それらを各電力機器に提供する機能を有した船内電力システムにおける全体最適化を行うシステムです(図3)。

EMSの開発は当社だけでなく、造船所・機器メーカー・船級協会*1と共同で行っており、コンセプト設計からサービスエコシステムの検討、EMSに関わる要素技術の概念実証を共同で取り組んできました。

要素技術の概念実証では「最適制御と安全制御の分離」と「MBDによる全体最適化戦略開発」について検討しました。

■最適制御と安全制御の分離

EMSからの信号やEMSの機能が停止した場合でも、船舶が危険な状態に陥らないようにする必要があります。そのため、EMSは全体最適値の演算のみ実施し、安全機能は制御対象電力機器に持たせることとしました。

■MBDによる全体最適化戦略開発

EMSの全体最適化ロジックを検討し、EMSや一部の船内電力システムのシミュレーションモデルを作成しました。船内電力システムの構成(各電力機器の性能や台数)を変更してシミュレーション検証することで、最適な船内電力システムの構成を検討、EMSの最適制御により燃料節約効果が見込まれることを確認しました 。

図3)EMSのイメージ

MBSEによるEMS開発

EMSは制御対象が多岐に渡りステークホルダーが多いことから複雑なシステムになり、設計の反復が予想されます。そのため、MBSE(Model-Based Systems Engineering)というフレームワークを用いて開発を進めています。この手法を用いることで、システムの複雑性管理やコミュニケーション向上、再利用促進、トレーサビリティ確保が可能になり、限られたリソースの中でのEMS開発が可能になると考えています。

まずはステークホルダーと協議を重ね、EMSのConOps(Concept of Operations:システム運用構想書)を作成しました。このConOpsにはユーザーから見たEMSのニーズや必要な機能、具体的なユースケース等が詳細に定義されています。今後は作成したConOpsを基に具体的な要求を抽出・整理し、MBSEツールを用いてシステムの動作や構造をモデル化していく予定です。

今後の展望

EMSは、船内電力機器全体を対象として「船内の電力効率を最大化するための電力機器最適制御」を演算するシステムですが、次のステップでは「船内の電力効率を最大化するための各電力機器の性能や台数の最適な選定」といった船内電力機器の構成そのものを考えるシステムも重要であると考えており、各ステークホルダーと協力して開発を進めています。

日本郵船グループの一員として、2050年外航海運ネットゼロエミの目標に向け、ESG経営推進に寄与できるよう、引き続き取り組んでいきます。

*1 船級協会:船の技術基準を定め、検査・承認を行い、船級と呼ばれる技術規則適合ステータスの付与を担う独立第三者機関。

(執筆担当:沼野 翔太)

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡下さい。