機関監視

船の心臓部にあたる機関を安全に運用し、トラブルを未然に防ぐことを目的とした研究開発を行っています。ディーゼル主機にとどまらず新燃料をスコープに入れ、リスク分析・シミュレーション・データサイエンス等を組み合わせたアプローチで安全運航に貢献します。

背景

近年、温室効果ガス削減、脱炭素社会の実現に向けて、LNGをはじめとする各種代替燃料への転換が進められており、IMO(国際海事機関)にてアンモニア燃料の運用ガイドライン制定が進められています。こうした代替燃料を使うエンジンにおいては、プラント構成や制御が従来のディーゼル船に比べ大変複雑です。また、これらの燃料のいくつかはそれ自体が毒性や爆発性を持っているため、安全性の確保や船員のトレーニング等、多くの課題があります。

日本郵船が掲げる「NYKグループESGストーリー」においても重要課題として「安全」「環境」「人材」が挙げられています。日本郵船とMTIにて開発したSIMS(Ship Information Management System)を通した本船データの収集と、それを用いたエンジンプラントの異常検知の取り組みを通じて日本郵船グループの企業価値向上に貢献しています。

ゴール

- 各種代替燃料船の安全運航

- データ監視による高度船舶管理の実現

想定成果物

- CBM(Condition Based Maintenance)の船級認証

- エンジンの異常検出・原因推定システム

- 汎用的なリスク評価スキーム

これまでの取り組み

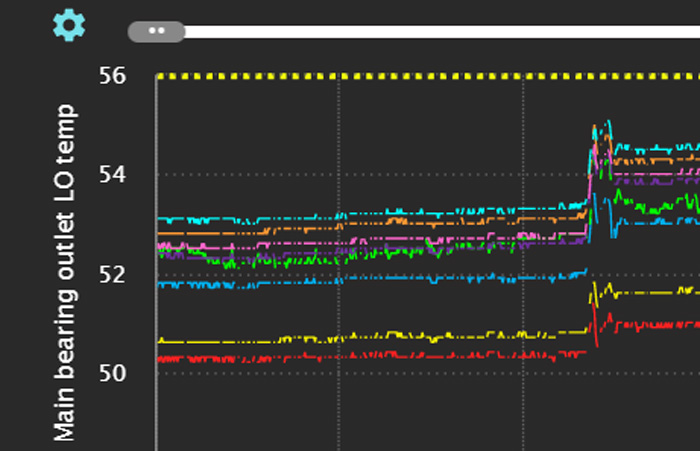

船舶に搭載されたセンサーから得られるデータを衛星通信で収集し、異常検知を行うシステムを開発しました。フィリピンに設立された陸上監視センターRDC(Remote Diagnostic Center)では、船舶のドメイン知識を持つエキスパートが機械学習システムと共にデータを分析し、船の状態を診断することで事故を未然に防いでいます。