自動運航船

世界の海難事故の約8割は人的要因で発生しており、船型の大型化や船員不足が大きく影響しています。特に日本では、2040年に船員不足が現在比30%に達すると予測されている一方で、トラック輸送から海運・鉄道輸送へのモーダルシフトが進められています。MTIでは自動運航船が広く利用される社会を目指し、研究開発と標準化を進めています。

背景

世界の海難事故の約8割は人的要因で発生しており、その背景には船型の大型化や貨物量の増大というトレンドによる操縦性の低下や輻輳(ふくそう)度の増加があります。また世界の船員不足は2023年に8.8%に上り、過去最高を記録しています(参照:2023年8月1日付 日本経済新聞)。

日本国内の状況としては、2040年には現在比30%の船員不足が予測されている一方で、物流安定化のためにトラック輸送から海運・鉄道輸送へのモーダルシフトを推進することが内閣府の物流革新緊急パッケージにて提案されています。

また、IMO(国際海事機関)からもMASS(Maritime Autonomous Surface Ship)コードと呼ばれる、自動運航船に関する要件の整備が進められており、2026年に非強制化コードの発効と2032年までに強制化コードの発効が予定されています。

このような外部環境の中、自動運航船を開発する必然性が高まっており、実際にノルウェー、中国、韓国、シンガポール等で多くの研究開発プロジェクトが立ち上がっています。

ゴール

- 自動運航船が広く利用される社会

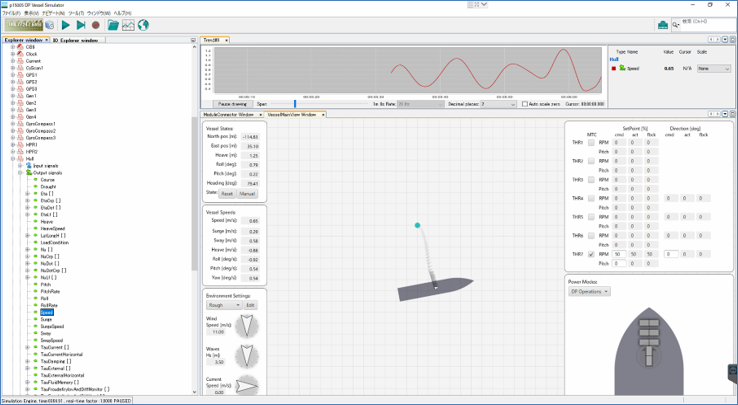

- システムインテグレーション手法の確立:シミュレーション,モデルベース開発等

- 自動運航システムの開発・検証手法(V-Process)の確立

- 自動運航船技術の標準化

想定成果物

- 自動運航船の概念設計: コントロールストラクチャー、機能フロー、モデルを起点としたリスクアセスメント

- 自動運航を実現する要素技術: 物標検知・状況分析・避航計画・制御、船陸通信と検証手法、機関遠隔監視の高度化

- 自動運航船の社会受容に必要な各種制度(法律、規則、技術規格等)

- 自動運航船のステークホルダーへの教育プログラム

論文・講演資料

「自動運航船のモデルベース開発」

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 海事デジタルエンジニアリング講座 設置記念シンポジウム(2022年10月)

“NYK approach for autonomous ship – current status and way forward -“

ICMASS 2020(2020年11月)講演資料

「有人自律操船のための行動計画システム(APS)の概念提案」

日本マリンエンジニアリング学会誌 第54巻 第 2 号(2019)