性能解析

掲載日:2025年9月22日

運航データを活用した推進性能改善技術の実船効果検証

船舶の推進性能は、船速と主機関(エンジン)出力、または船速と燃料消費量の関係によって決まります。簡単に言えば、同じ船速で航行するときの燃料消費量が少ない方が推進性能、すなわち燃費が良い船舶ということになります。船舶の運航費に占める燃料コストの割合は高く*1、燃費の良し悪しが船会社の運航収支に影響を及ぼします。さらに、船舶からの温室効果ガス(GHG)排出量は燃料消費量に比例するため、脱炭素目標の達成や欧州連合(EU)、国際海事機関(IMO)などが導入を進めている炭素課金制度による拠出金等にも影響します。したがって、推進性能の向上は燃料コストの削減、GHG排出量の削減といった観点でますます重要になっていくと考えられます。

そうした背景のなかで、日本郵船グループでは推進性能を向上させる様々な新技術の導入を進めてきました。例えば、船体付加物(ESD, Energy saving devices)*2、高効率プロペラ*3、エンジン・発電機原動機*4の制御装置、風力推進装置*5などの研究開発と実船搭載を進めています。

このような推進性能改善の取り組みをより効果的に進めるには、費用対効果の高い技術・製品を把握し、優先的に取り付けていく必要があります。そこで、MTIでは船舶に搭載されている運航データの自動計測装置などを活用して、これらの技術の推進性能改善効果の分析と評価に取り組んでいます。

本船搭載前の事前効果検証

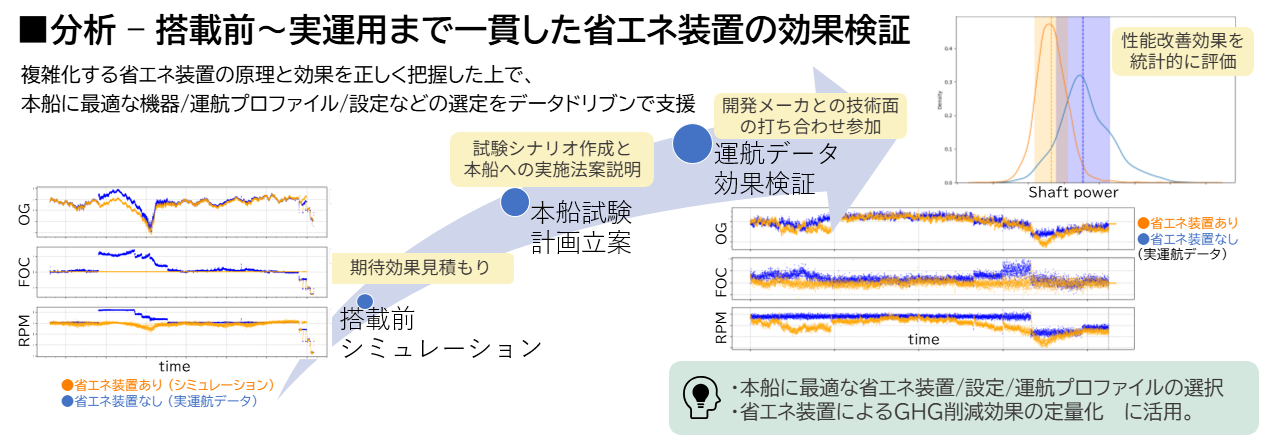

一部の省エネ装置では、船の運転条件(船速、エンジン回転数など)、遭遇する気象海象(風、波、海流)によって得られる効果が変わることがあります。そのため、過去の運航実績に基づき、期待される性能改善効果を見積もる必要があります。MTIでは、省エネ装置の原理と推進性能モデルを組み合わせたシミュレータを開発し、省エネ装置の搭載前シミュレーションに取り組んでいます。それにより、機器導入の費用対効果や投資回収期間の試算、導入効果の高い船や航路の選定をおこなうことが可能になります。

MTIが取り組む推進性能改善技術の効果検証フロー

運航データに基づく搭載後の効果検証

省エネ装置を船舶に搭載しておしまいにするのではなく、搭載後の効果検証を実施することにより、推進性能改善効果を定量的に把握し、他船への横展開や次の一手の検討に進むことが、燃費改善を進める上で重要です。

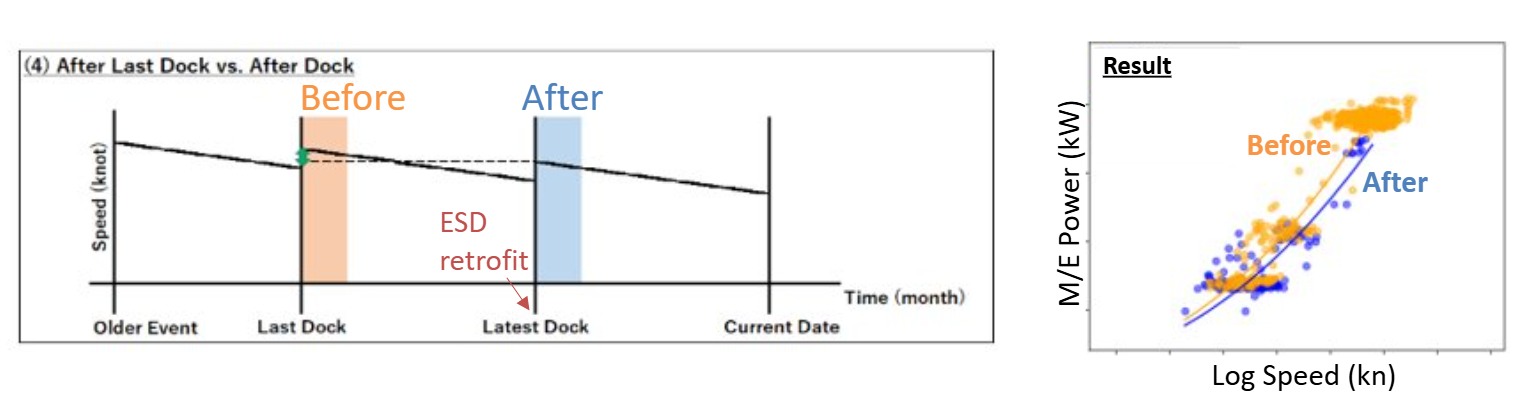

実船での効果検証にあたり、推進性能効率改善技術の原理や特徴に応じた分析アプローチを検討しています。例えば、定期修繕をおこなうドック中に取り付ける機器であれば、搭載前のドック後数か月間の推進性能と、搭載後のドック後数か月間の推進性能を比較対象とし、また解析データの下処理をおこなうことで、搭載機器以外の要因の影響を排除した評価をおこなっています。

レトロフィットした機器の効果検証例

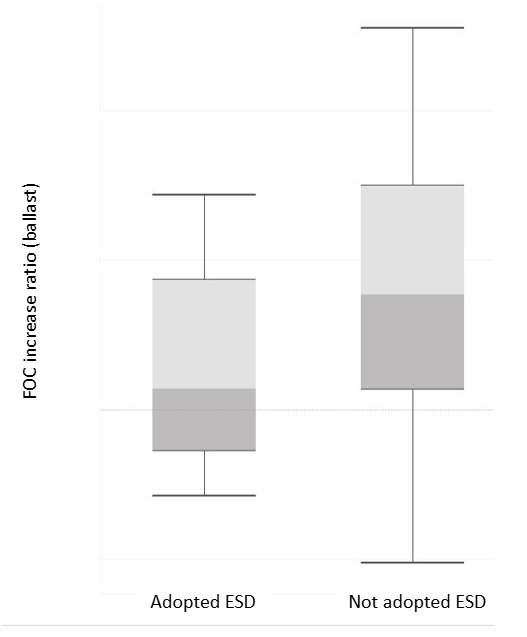

また、日本郵船グループの強みとして、数百隻規模の船舶を運航している点があります。期待される機器の導入効果がわずかな場合、外的要因や計測精度によって個々の船舶の解析では有意な性能改善効果が確認できないこともあります。しかし、推進性能改善技術を導入した船舶群としていない船舶群に船隊を分けて統計的な評価を行うことにより、わずかな効果も把握することができます。

船体付加物(ESD)搭載有無による燃費変化の比較検証例

今後の展開

これまで船舶に搭載されてきた推進性能改善技術は、船体、プロペラ、エンジンなどの推進システムの特定の部分にのみ作用するものが多かったですが、今後は複数の機器の相乗効果や推進プラント全体の最適化を図るシステムなど、技術の原理や仕組みが複雑化すると考えられます。これまでの性能解析の経験を活かして新たな技術に対しても効果検証に取り組み、船舶運航の低炭素化をデータ分析によってサポートします。

(執筆担当:鳥居 大晃)

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡下さい。