Remote Diagnostic Center

掲載日:2025年9月22日

RDCでの船舶エンジン状態モニタリング

■ビックデータを活用した異常検知システムの開発

日本郵船では、数百隻の船舶を運航管理しており、それらの船に搭載されている様々なセンサーのデータを衛星通信によって収集し、陸上から船のコンディションをモニタリングできる仕組みを構築してきました。

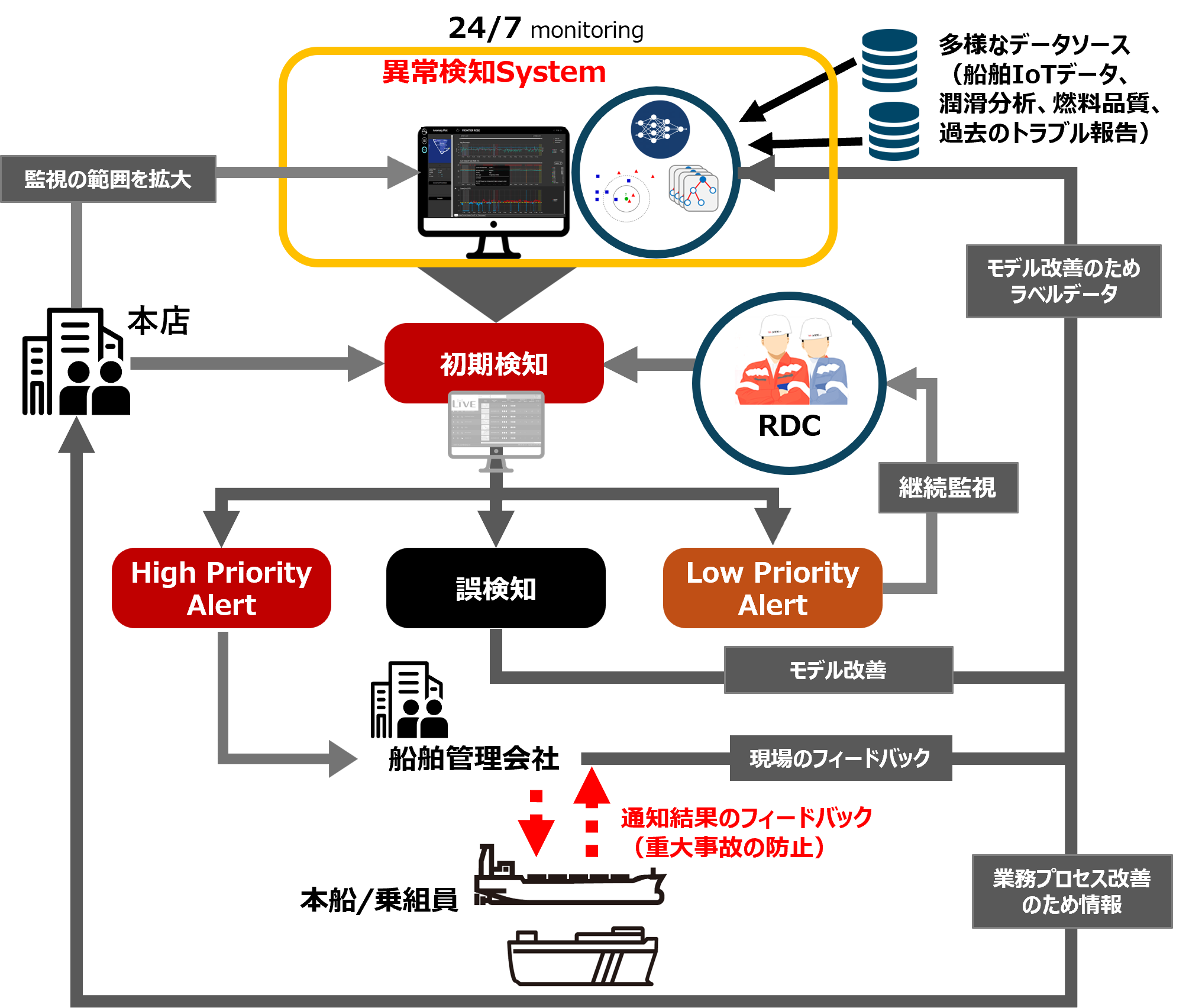

こうした膨大なデータを収集・可視化した次のステップとして、当社では舶用エンジンプラントの異常検知への活用を研究してきました。機械学習モデルなど複数の分析ツールを使いながら、データの振る舞いの異常を検出し、アラートを出すことができるシステムの開発に成功しました。

2020年には、この異常検知システムからのアラートに基づき、乗船経験があるエキスパートが船の状態を診断し、実際に運航中の乗組員と連絡を取り合って事故や故障を未然に防ぐ活動を行う陸上監視センター(RDC:Remote Diagnostic Center)をフィリピンに設立しました。

陸上監視センター(Remote Diagnostic Center)

■早期かつ確実な異常検知を目指して

RDCでは、異常検知システムが検知したデータパターンの異常をみて、エキスパートが故障の原因となっていそうな部分を推定し対応方法を検討した上で、船とコミュニケーションを取っています。このようなエキスパートの診断結果や本船からのフィードバックを学習データとして使うことで、異常検知システムは更に学習を深め、より精度の高い異常検知ができるようになっていきます。

近年では、センサー性能も向上し、また船内/船陸間の通信環境も改善が進んでおり、高粒度かつ高品質なデータを陸上で取得できるようになっています。このようなデータの充実にあわせ、MTIでは最新の機械学習技術を取り入れた新しい分析モデルについての研究開発を継続しています。船毎に異なるエンジン仕様や熱力学的特性を学び、更にメンテナンスによる特性の変化等を踏まえた上でデータを分析することで、より早いタイミングで故障の予兆を捕まえることができます。このような複数の分析モデルを組み合わせた総合的な異常検知システムの構築を目指しています。

異常検知システムとエキスパートのコラボレーション

(Expert-in-the-loopというコンセプト)

安全で効率的な船舶運航を支えるため、これまでより高度な異常検知システムの研究・運用を進めるなかで、特に、将来的に導入される多様な船型や装備構成にも対応できるよう、機械学習モデルの開発・運用基盤としてMLOps(Machine Learning Operations)を重視しています。

MLOpsは、機械学習モデルの開発・テスト・デプロイ・監視・改善といった一連のライフサイクルを継続的かつ効率的に管理するための手法であり、産業用途における機械学習の実用化において不可欠な要素です。このコンセプトを船舶分野に適用し、RDCと連携したフィードバックループを活用することで、ドメインエキスパートの知見をモデル改善に還元し、現場運用と機械学習が相互に強化される仕組みを整えています。

また、現在取り組んでいる異常検知については、船種全体に共通するパターンを捉える汎用モデルと、各船固有の特徴に適応した個別モデルを組み合わせた二層構造のモデル活用アプローチを採用しています。このアプローチにより、汎用モデルから得られる知見を全船で共有しつつ、個別モデルの継続的なアップデートを通じて各船の異常検知精度を高めています。

さらに、センサーデータの品質を自動でモニタリングし、センサー側の異常とエンジン本体の異常を区別するメタ診断の仕組みについても研究を進めており、これにより高信頼性のデータ分析を実現しています。

このようなモデルの継続的改善とデータ品質管理は、MLOpsの原則に則った運用体制の一部として機能し、全体的な分析精度と信頼性を向上させています。

このように、日本郵船グループではモデル運用からデータ品質管理に至るまで一貫したMLOps体制を構築し、現場に根差した実践的なAI活用を通じてRDCの業務効率化を進めるともに、船の安全運航と運用効率の向上に貢献しています。

(執筆担当:Putu Hangga Nan Prayoga、堀口 純)

関連リンク

Monohakobi Techno Forum 2021講演資料:「船舶IoTデータにおける異常検知システムとデータ品質管理システムの開発」 Putu Hangga Nan Prayoga

MTIジャーナルNo.19「エキスパートエンジニア×AIで安全運航をサポート」 間﨑 厚稀

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡下さい。