MTI People

モデル化と大規模システム

のシミュレーションで

社会課題の解決を目指す

谷原圭祐

SI&コンサルティンググループ

システム設計開発チーム

ユニット長

2020年入社 / 2025年3月13日掲載(職名は掲載当時)

現在の仕事内容

現在は自動運航に向けた各種検証を行うためのシミュレーション基盤の構築や、3Dバーチャル環境によるセンサーシミュレーションを用いた自動化技術検証、システムズエンジニアリングを用いた大規模システムの効率の良い設計方法の検討など、シミュレーションをキーワードに各種プロジェクトに携わっております。

シミュレーション技術はその対象とする範囲が広く、自動運航船という新しい分野においてはまだ市販のツールが成熟していないこともあり、自分で実際に手を動かして検証に必要なプログラムを作成し、シミュレーション環境を整備することもあります。手探りで進める部分も多いですが、その分新しいことに挑戦するやりがいも大きく、日々勉強と試行錯誤しながら研究開発に取り組んでいます。

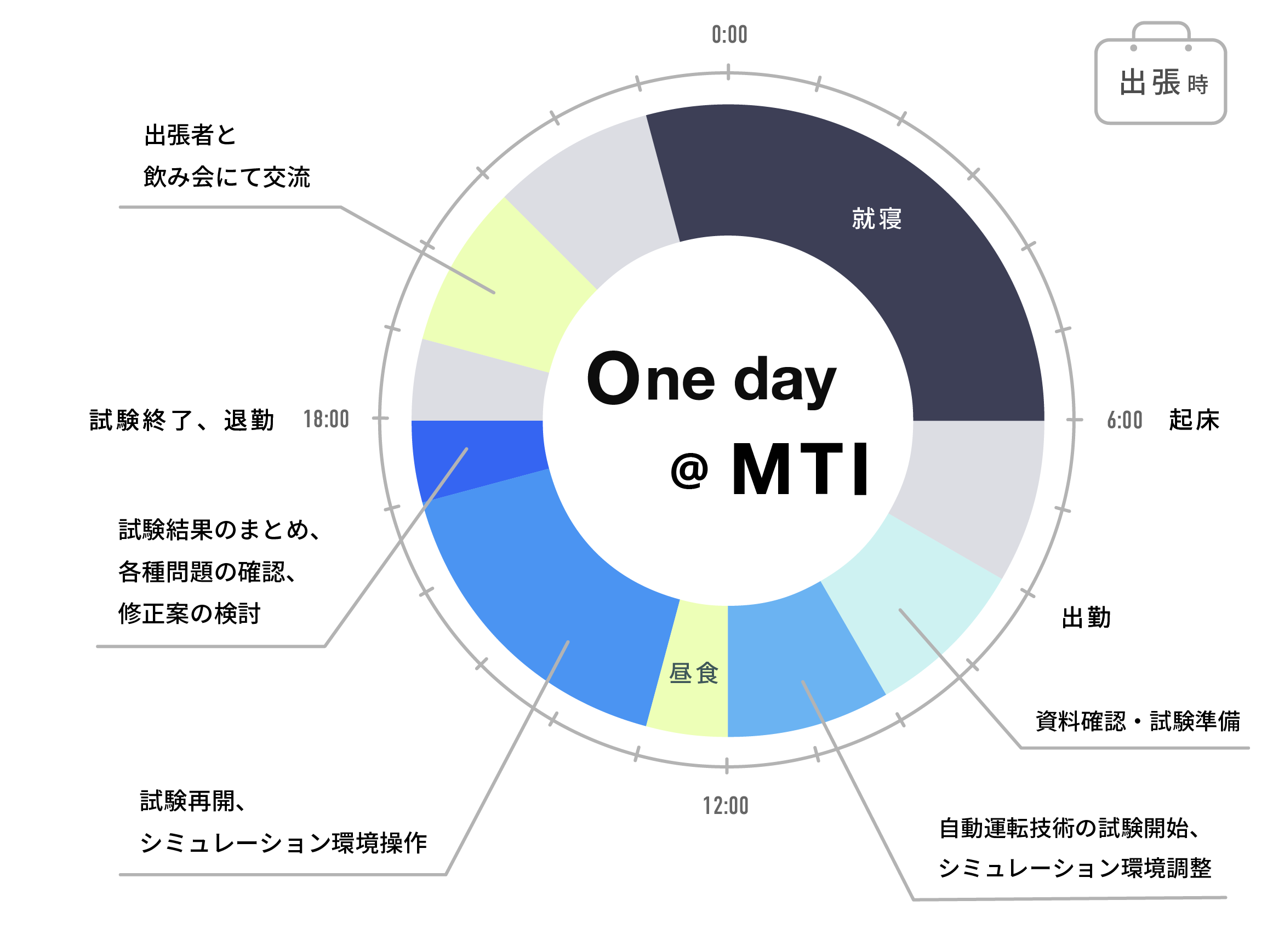

ある1日のスケジュール

プロジェクト次第では出張を伴う業務となることもあり、時期によって過ごし方は大きく異なります。出張が近いときはその資料の準備や、利用するシミュレーション環境の開発のウエイトが高くなり、平時であれば在宅勤務やフレックス制を活用しながら日々の業務にあたっております。

MTIに入社した理由

大学院時代は機械系と情報系の双方を扱う専攻において、数値シミュレーションを用いた発声器官のモデル化を行っていました。研究を続ける中で、次の研究テーマは学術方面に寄ったものを離れて実社会への貢献を強く意識したものを選びたいと考えて、研究で身に着けた数値解析・モデル化の知識を活用できそうな企業について分野を問わずに広く探しました。

広く企業を見る中で、海運業界で研究開発を行うというMTIにご縁があり入社することにしました。日本郵船という親会社を持ち現場がすぐそばにある研究開発環境を持つ点、海運業界の規模の大きさから研究の貢献のスケールも大きくなる点、自動運転やGHG排出削減という大きな流れによる研究の後押しがある点と、3つの大きな魅力があったことが私にとっての入社の決め手となりました。

学生時代の専攻・入社後に必要なスキル

関わるプロジェクトの背景知識はそれぞれ異なりますが、仮説を立てて問題をモデル化し、解決するための手順を検証するという過程は共通するところが多いです。数理モデル化とシミュレーションによる検証は大学院の研究でも行ってきたことなので、プロジェクトの周辺知識を学習しながら研究開発を進めることができています。

一方で、私は船舶海洋系をバックグラウンドに持たないことから、船舶工学の知識と経験が薄いので、知識の蓄積と自身の感覚との結びつけの双方が必要と強く感じています。船舶工学の学習を進めるとともに、業務の中で耳にした馴染みのない単語や言い回しなどはすぐに調べるようにして、ギャップを埋めるように努めています。また、研究開発ではあまり世間に知見がない状態でプロジェクトを進めることも多いため、参考にできそうな他業界の研究例などを参考にしながら船舶海洋分野でどう活かすかを考えていく必要もあります。

社風・働き方

MTIは社内の人材に加えて、造船所や舶用機器メーカーなど多様な企業からの出向者がおり、様々な領域における知識・経験をもつ方々と一緒に仕事をしています。合わせて社内の風通しもよく意見も述べやすいので、新たな発想など技術交流が生まれやすい環境が存在しているように思えます。

リモートワーク下で活躍している自宅トレーニング用品

リモートワークについては通勤の手間など省けて効率化が図れる一方、ふとした雑談によるコミュニケーションが行いにくいため、このバランスを会社も手探りで調整しているように思えます。個人的にはリモートワークの働きやすさは大いに活用したいこともあり、懸念点については自分から解消できるように努めていきたいと考えています。

MTIの強み

MTIは船社、舶用機器メーカー、船級など多くの企業から優秀な出向者が多く在籍しており、日々の業務の中で実際に業務に携わってきた専門家の方から様々な知見を参考にしながら業務に携わることができます。これはMTIにおけるオープンコラボレーション志向やフラットかつ活発な議論の文化の大元であり、他の会社にない大きな魅力だと思います。

また、会社としても風通しがよくボトムアップでプロジェクトや業務効率化など関する意見を発言することができます。プロジェクトに活かせそうな学習リソースの利用も認めてくれることが多く、自分から行動をはじめやすいです。今後の変化に富む業界において、個人と会社の目線が一致し、自分ごとで考えられる良い会社だと思います。

今後の目標

自身の強みでもあるモデル化・プログラミング能力をプロジェクトの中で磨くとともに、船舶海洋工学をはじめとした業界知識、システムズエンジニアリングによる大規模システム開発に関する知見を深めて行くことが目標です。そして、GHG削減や人手不足などの社会問題の解決のためにも、研究開発で得た知識を社内外に伝え、学会・シンポジウムなど広い交流と議論の中でより洗練された技術へと繋げて企業を通した社会貢献を目指すことが次なる目標となっています。

同時に、担当する研究が実務へどう対応するかを意識して、燃費・安全性・認識精度など数字で分かるような形で海運分野へ貢献していきたいと考えています。そのような活動を通し実績と知見を重ねて論文発表や博士号取得を目指し、学問的な裏付けがある専門性で頼られる人材へなれるように精進していきたいです。

アフターファイブ・趣味

写真撮影も趣味で、旅先での一枚

業務が終わった後は、何らかの勉強をしていることが多いです。時期により内容は変わりますが、担当プロジェクトに必要な知識、船舶工学、英語に加えて趣味を兼ねたプログラミングなどを勉強することが多いです。

そのほかは気になったことの調査、自分用のソフトウェアの作成などを行っています。また、在宅勤務と合わせてインドアに寄った生活であるため、定期的な運動の機会を持つようにして生活にメリハリを付けています。

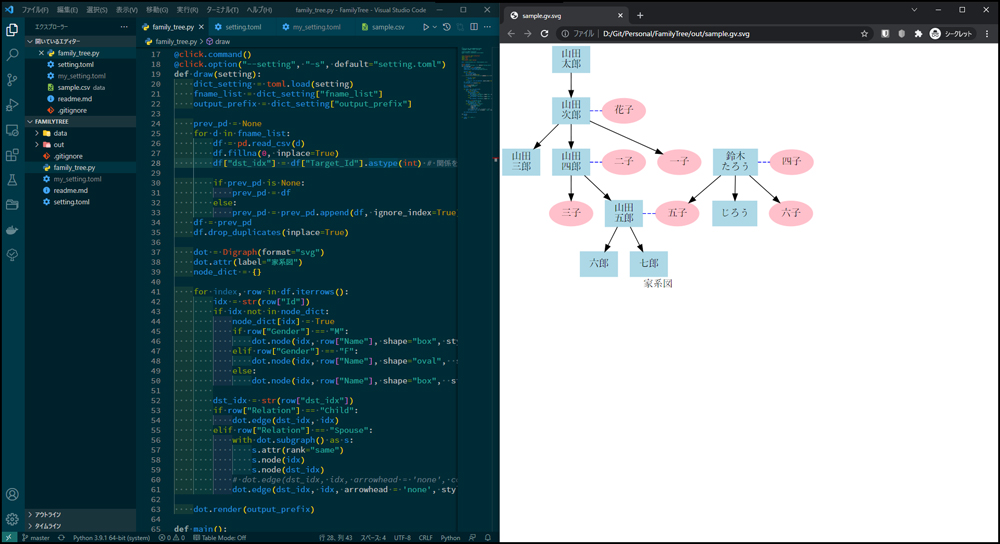

作成した個人用プログラム(家系図生成)