MTI People

数理的アプローチを

机上から現場へ

渡部 潤

船舶物流技術グループ

機関システムソリューションチーム

研究員

2020年入社 / 2024年12月20日掲載(職名は掲載当時)

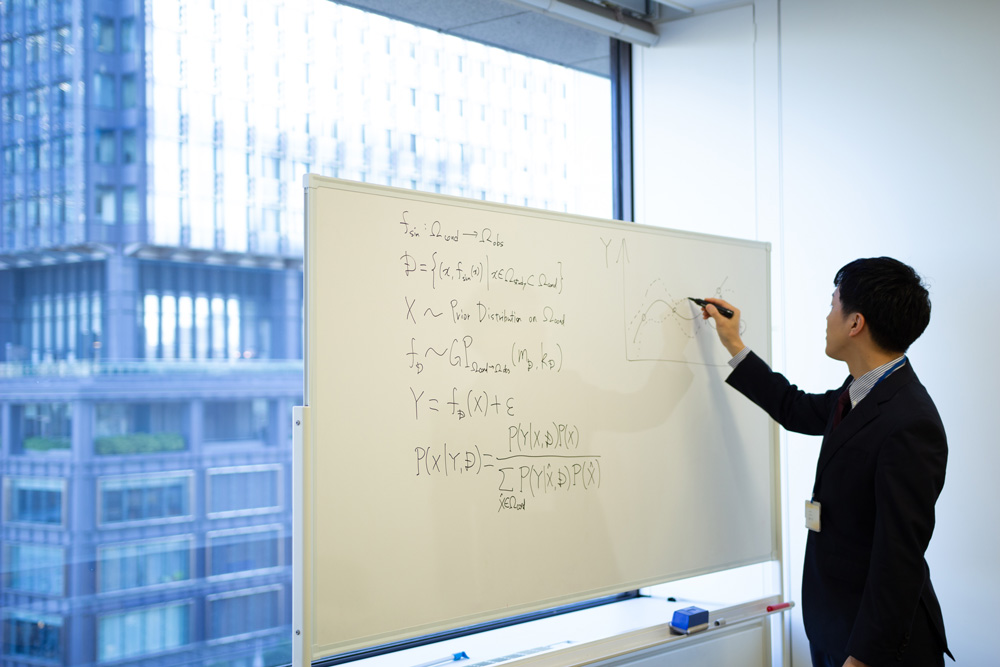

現在の仕事内容

主に、舶用機関(エンジン)の異常検出とその原因推定を行うプロジェクトを担当しています。手持ちの機関データから、統計的・工学的アプローチを組み合わせて異常検出・原因推定システムを構築しています。また、新たに取得すべき計測点があれば、実際に訪船してセンサー取り付け工事の監督業務まで行うこともあります。他には、東京大学の社会連携講座MODE Labに共同研究員として所属しており、そちらでは物理シミュレーションやシステムエンジニアリングに関して研究しています。

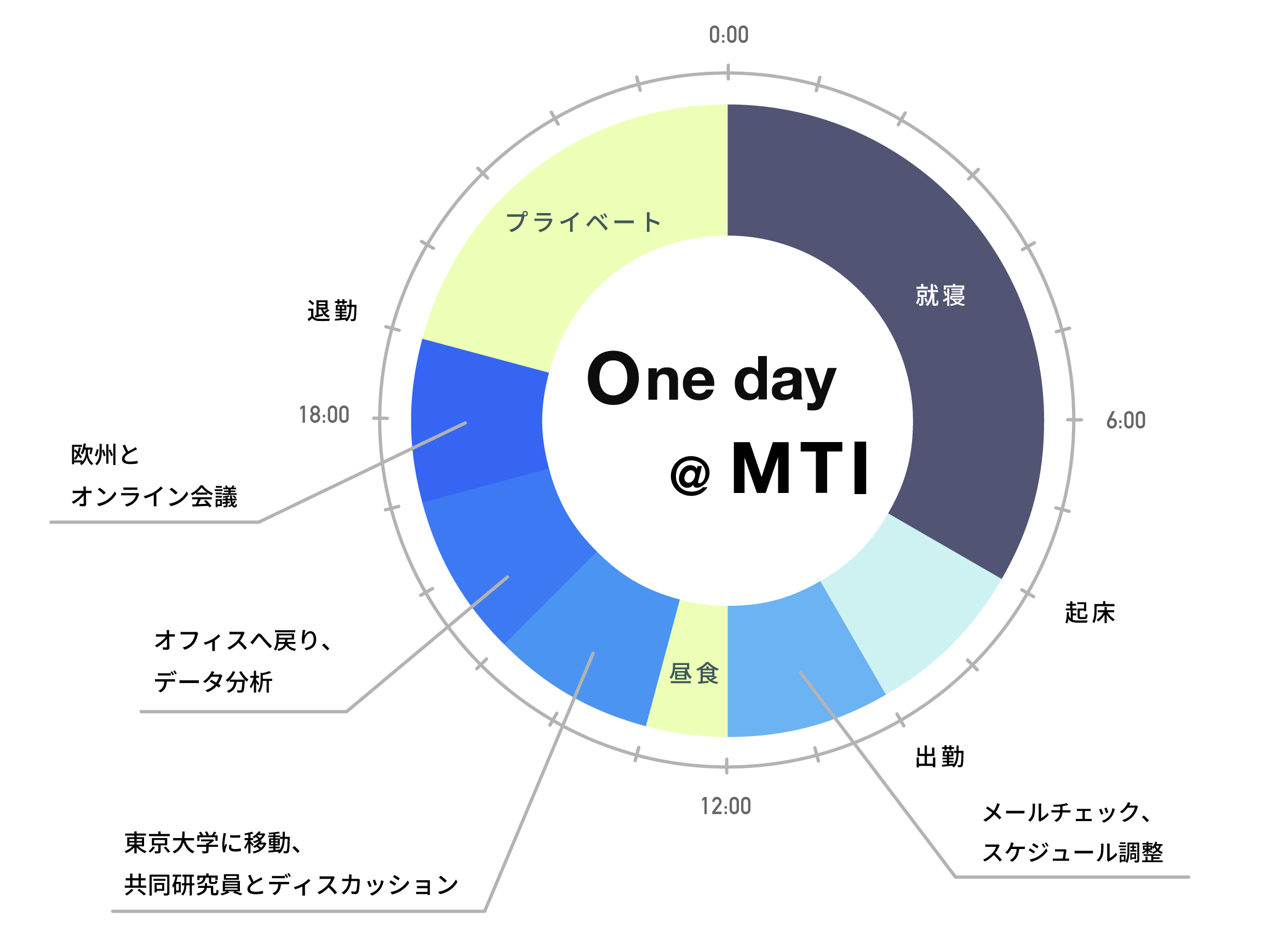

ある1日のスケジュール

定常的な業務がなく、プロジェクト内容と時期によって忙しさは変わります。慌ただしく関係者に電話をかける日もあれば、一人で集中して課題に取り組む日もあります。

MTIに入社した理由

物理演算や最適化計算などにおけるパラメータが極めて多いことと、日本郵船が抱える船隊がもたらす経済効果の規模感に惹かれました。学生時代は数学を専攻していたため、何らかの数理モデルやデータを扱うような仕事に就きたいと思っていました。MTIでは船と一口に言っても、船内機器監視からCFD活用、上流物流や自律船に至るまで、多くのレイヤーで研究を進めております。それだけ幅広い対象があるので、自分が深掘りできる分野もあるに違いないと直感して入社しました。入社して4年以上が経ちますが、この認識は変わりません。

学生時代の専攻・入社後に必要なスキル

学生時代には数学の放物型偏微分方程式を専攻しており、船とは特に関係しないことが不安でしたが、今となっては杞憂だったと思います。基本的にMTIでは課題解決に向けたアプローチを自分で考える(その必要がある)ので、私を含めて多くの人が自分の専攻や好みなどの個性を出しつつ、必要だと思う知識(私の場合は船に関する知識や、ITシステム系の知識)を身に付けながら仕事をしていると思います。

一方で、学生時代までの研究は常に一人で完結していましたが、MTIで仕事をするためには国内外の多様な関係者とコミュニケーションを行い、成果物と進捗をマネジメントする能力を身に付ける必要があります。特にコミュニケーション能力は非常に重要で、例えば船の現場での工事に立ち会うときなどは、限られた時間の中で乗組員や工事担当技師と英語で意思疎通を取ってマネジメントする場面もあります。

Monohakobi Techno Forum 2024での発表時

社風・働き方

比較的フラットなコミュニケーションが取れる職場だと思います。研究開発プロジェクト内での裁量も大きく、「まずやってみよう」という雰囲気を感じます。また、在宅勤務する人も多いです。社員食堂が安いこともあって私は基本的に出社派なのですが、年末年始やお盆の時期には帰省ラッシュを避けつつ実家から在宅勤務するといった働き方もしています。

MTIの強み

実際の船やそのユーザー(オペレーターや乗組員など)との距離が近い点が、研究開発会社として圧倒的な強みであると思います。船が身近にあることであらゆる取り組みのフットワークが軽くなりますし、ユーザーが身近にいることで本質的な研究開発ができます。

また、日本郵船グループや舶用機器メーカーなどから出向で来られている方が多いので、技術的に多様なメンバーが集まって各々の強みや個性を発揮しています。海事産業の技術交流を通してイノベーションを起こす、ユニークな場になっていると感じます。

今後の目標

何よりもまずは自分の研究成果を実際に運用フェーズまで持ち込み、1円でも良いので何らかの経済効果を生むことが目標です。また、その後は舶用エンジン以外の分野でも結果を残して自分のドメイン(船の知識・課題解決技術の両方)を広げていきたいと考えています。いつかは、社会全体に大きなインパクトがあることを成し遂げたいです。

アフターファイブ・趣味

最近は趣味のコーヒーを楽しんでいます。出張先・旅行先で見つけた焙煎所で購入した豆から淹れることが多いです。また、料理が好きで、一時期は毎週ビリヤニを作っていました。

自作のビリヤニ